|

|

|

| Zur

Ausstellung erscheint zum Preis

von € 4,50 ein 48seitiger Katalog mit zahlreichen Farbabbildungen

|

| |

Die Sonderausstellung "Schmuck und Magie -

Archäologische Schätze, die schützen" präsentiert 74 ausgewählte

Schmuckobjekte, die mit wenigen Ausnahmen bei Ausgrabungen des

Salzburger Museums und der Landesarchäologie in Stadt und Land

Salzburg aufgedeckt wurden.

In einem weiten Bogen, der in der

Jungsteinzeit einsetzt und bis in die Neuzeit reicht, wird eine Art

Geschichte des Schmucks vor Augen geführt und ein Einblick in die

Vielfalt seiner Inhalte und Formen gegeben. Die Ausstellung bietet

aber auch Auskunft darüber, dass Schmuck nicht immer nur als reiner

Gebrauchs- und Ziergegenstand angesehen wurde, sondern auch

übergeordnete Funktionen erfüllte.

Schmuck galt schon von den ersten Anfängen

an als ein Signum von Stand, Würde und Reichtum, er unterstrich den

persönlichen Anspruch wie die soziale und gesellschaftliche Stellung

des Trägers. In vielen Fällen kam ihm jedoch auch eine zusätzliche

Wertigkeit zu, so dass er zum Sitz einer übernatürlichen Kraft und

zu einem magischen Mittel mit schutz- und heilbringender Wirkung

aufsteigen konnte. Schmuck war somit auch häufig der Ausdruck einer

Glaubensvorstellung, die in der Natur, in jeder Materie, in jedem

Zeichen und Körper eine Gruppe von geheimnisvollen Kräften angezeigt

sah. Er bildete daher auch das Element eines Denk- und

Handlungssystems, das sich mit diesen sonst nicht erklärbaren und

meist als überlegen und göttlich eingestuften Erscheinungen

auseinandergesetzt hat. Der magisch-religiöse Aspekt wird zwar nicht

immer sofort deutlich, doch ergibt sich die ambivalente Bedeutung

des Schmucks aus jeweils gut entschlüsselbaren Faktoren. Zum einem

zeigt sich der Symbolgehalt im Kriterium der äußeren Beschaffenheit

oder im Stoffwert des Materials selbst, die magische Komponente kann

sich zum anderen in einer ganz sinnfälligen Farb- und auffälligen

Formgebung äußern.

Die Doppelwertigkeit des Schmucks

erschließt sich gegebenenfalls auch bloß aus einem archäologischen

Kontext, wobei dem Fundort gleichwie der Fundsituation und den

Mitfunden eine erhebliche Rolle zukommt. Das Spektrum der Formen ist

mehr als beachtlich, bunt und vielgestaltig, die ausgestellten

Objekte umfassen alle nur denkbaren Formen. Neben schlichten

Bildungen finden wir völlig eigenwillige und faszinierende Formen

oder überaus reich verzierte und vom Motiv her interessante Gepräge.

Aus der Gattung des Ansteckschmucks gibt es Nadeln und Fibeln, aus dem Bereich des Halsschmucks Perlenketten und auch einzelne Anhänger und Glieder. Ferner liegen Ringe und Reife vor, die zum Bein- oder Arm- und Handschmuck gehören. Einzelne Beispiele wie Ohrgehänge, Medaillons und Gürtelbehänge gehören aber auch noch weiteren Gattungen an, die jüngsten Exemplare der Anhänger ordnen wir freilich schon dem Kreis der christlichen und noch heute üblichen Devotionalien zu.

An verwendeten Materialien begegnen ebenso die verschiedensten Stoffe, verarbeitet sehen wir Stein, Edelsteine und Edelmetall, wie Gold, Silber und Bronze, des weiteren Bernstein und Bein. Zudem erkennen wir Objekte aus Glas und Kieselkeramik sowie die vielfach gewählte und beliebte Kombination von mehreren Stoffen. Die Exponate sind durch die Grabungsbefunde meist sicher datiert und informieren somit auch jeweils über das für einen jeden historischen Zeitraum gültige Formrepertoire.

Zur Ausstellung erscheint ein Begleitheft, das sowohl eine generelle Einführung zum Thema enthält als auch einen vollständigen Katalog der Objekte, die von den Mitarbeitern der Archäologischen Abteilung Eva Maria Feldinger, Raimund Kastler, Wilfried Kovacsovics, Fritz Moosleitner sowie Antonio Tadic zusammengestellt wurden.

Dr. Wilfried

Kovacsovics

|

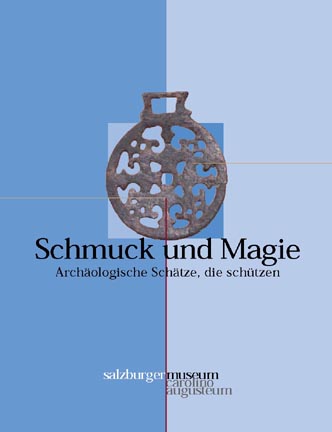

Bronzene Zierscheibe/Anhänger in

Durchbruchsarbeit. Römisch, 2./3. Jh. Fundort: Stadt Salzburg,

Kapitelhaus

1988. Dm 4,6 cm.

Ausstattung eines Kindergrabes mit

zwei Armspangen aus Bronze, einem herzförmigen Anhänger aus

Bronze

und einem gelochten Fischwirbel.

Späte Bronzezeit,

13. Jh. v. Chr.

Fundort: Klessheimer Allee

1993

Dreireihige Halskette mit 42

verschiedenfarbigen Glas- und 28 unregelmäßig geschnittenen

Bernsteinperlen. Frühmittelalterlich,

6./7. Jh. Fundort: Grödig

1986

Teile

einer Halskette mit zwei Anhängern und drei Kulgelperlen aus Gold. Frühmittelalterlich,

2. H. 7. Jh.

Fundort: Untereching, Gemeinde

St. Georgen

bei Salzburg, 1894

Benediktusmedaille aus Messing.

Neuzeitlich, 2. H. 17. Jh. FO: Stadt Salzburg, Goldgasse 16, 1992

|