|

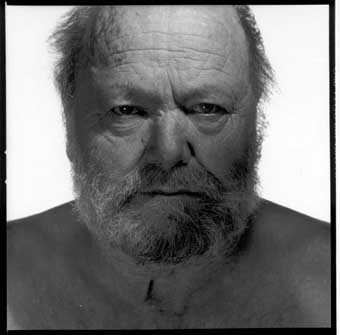

| Prof.

Josef Zenzmaier |

Josef Zenzmaier wurde 1933 in Kuchl/Salzburg geboren, besucht später die Fachschule Für Holz- Stein- und Metallbearbeitung in Hallein und absolviert eine Steinmetzlehre. Gerade in der Zeit des Nationalsozialismus wendet sich Zenzmaier der christlichen Religion und der Kirche zu, deren religiöse Feste im Jahreskreis ihn prägen und deren Themen aus altem und Neuen Testament ihn zeitlebens begleiten.

1951, während des Besuchs der in diesem Jahr

gegründeten Sommerakademie für bildenden Kunst lernt er Oskar Kokoschka kennen,

dessen Weltbild starken Einfluss auf ihn ausübt. Später besucht er die Klasse

des italienischen Bildhauers Giacomo Manzù und wird in den späten 50er Jahren

sein Assistent an der Sommerakademie und Mitarbeiter in dessen Werkstatt und

Gießerei in Mailand. Manzù ist im künstlerisches Vorbild, technischer

Lehrmeister und Freund, der ihm mit der Technik des Wachsausschmelzverfahrens

vertraut macht.

| |

|

Büste Clemens

Holzmeister, 1981

|

1951 entsteht Zenzmaiers erstes

Auftragswerk einer Madonna für ein Privathaus in Kuchl, einige Jahre

später schuf er in der Pfarrkirche in Golling eine Marmorkanzel mit

den Evangelistensymbolen. Neben den zahlreichen Portraits, den Tierfiguren und Frauendarstellungen

bleibt Zenzmaiers Schwerpunkt die religiöse Thematik, die Kirche wird zu einem der

wichtigsten Auftraggeber. Es entstehen zahlreiche Altaraufbauten und -ausstattungen, beispielsweise in Golling,

Salzburg-Lehen oder in Plainfeld, jedoch auch in anderen Orten der

Diözese wie in Going oder in Schwoich in Tirol. Dabei

fertigt er nicht nur skulpturale Werke, sondern auch Tabernakel, Taufbecken, Taufgeschirre bis hin

zu den Bronzetoren und Türgriffen dieser Sakralräume.

Als eines seiner Hauptwerke gilt die Figur des

Virgils, der die Eingangshalle des nach Plänen von Wilhelm Holzbauer errichteten

Bildungshauses St. Virgil in Salzburg-Aigen dominiert. Trotz der gigantischen

Dimensionen verliert der wie eine zarte Epidermis aufgebaute Körper, den

Zenzmaier von innen nach außen und vice versa bearbeitet und aufbricht, jegliche

Schwere, das Schreiten des Heiligen wird zu einem leichtfüßigen, fast

überirdischem Schweben. Die letzten Jahre begleitet und beschäftigt ihn - neben

verschiedenen öffentlichen und privaten Aufträgen - die Figur des Paracelsus,

den er für die Naturwissenschaftliche Fakultät in Salzburg Feisaal schafft; eine

Figur und ein Thema der bzw. dem sich Zenzmaier in langjähriger intensiver

Auseinandersetzung annähert: eine Form und eine Struktur, die er findet und

verwirft, ein Ausdruck von früherem Pathos, der sich inzwischen zu einer inneren

Spannung verändert hat, der Renaissancemensch Paracelsus, dessen neugieriger

Forscherdrang sich sowohl im Aufbrechen der Oberfläche, einem Aufbrechen

früherer Denkstrukturen, als auch im Schreiten, einem geistigen Vorwärtsschreiten

zeigt.

Mag. Peter Husty